025-52104357

025-52104357

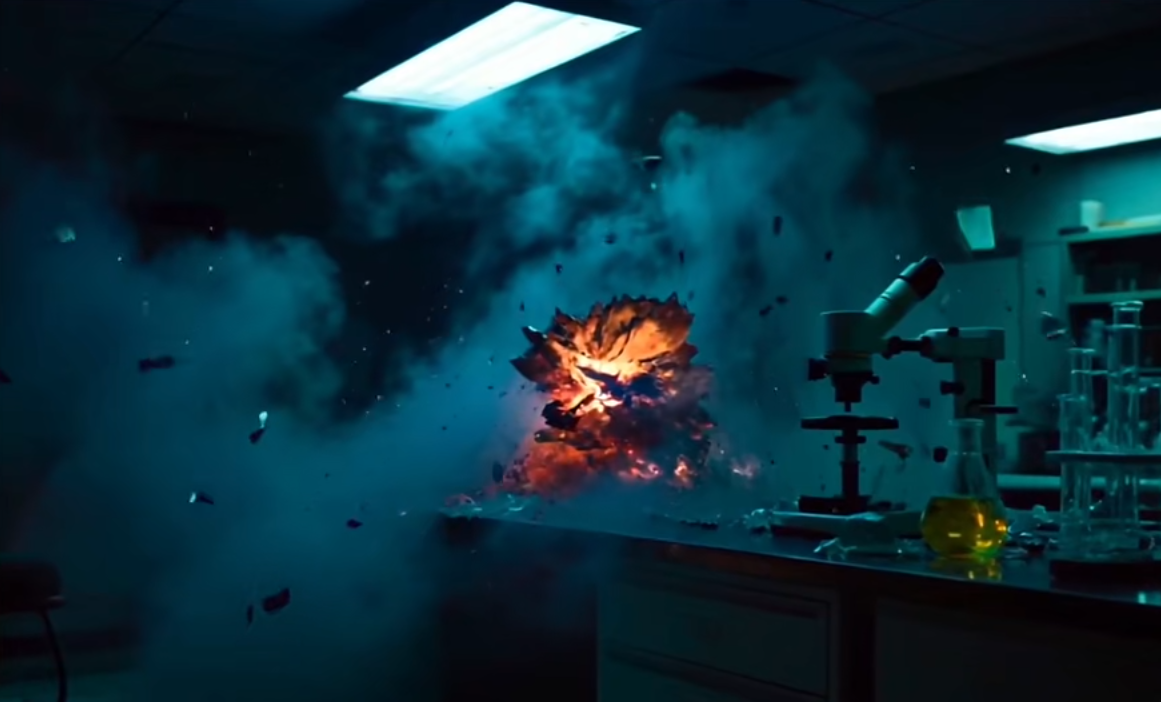

结合上海的3月24日实验室事故,我们来聊一聊实验室安全。2025年3月24日16时55分,上海张江某医药科技有限公司的实验室里,一声爆炸,打破了午后的平静,这场事故最终造成两人死亡,一人重伤,一人轻伤,直接经济损失超280万元。当我们翻开这份厚厚的事故调查报告,看到的不只是冰冷的文字和数据,更是两个年轻生命的逝去。几个家庭的破碎,以及一连串本可避免的安全漏洞。首先我们先来还原一下事发当天的经过。

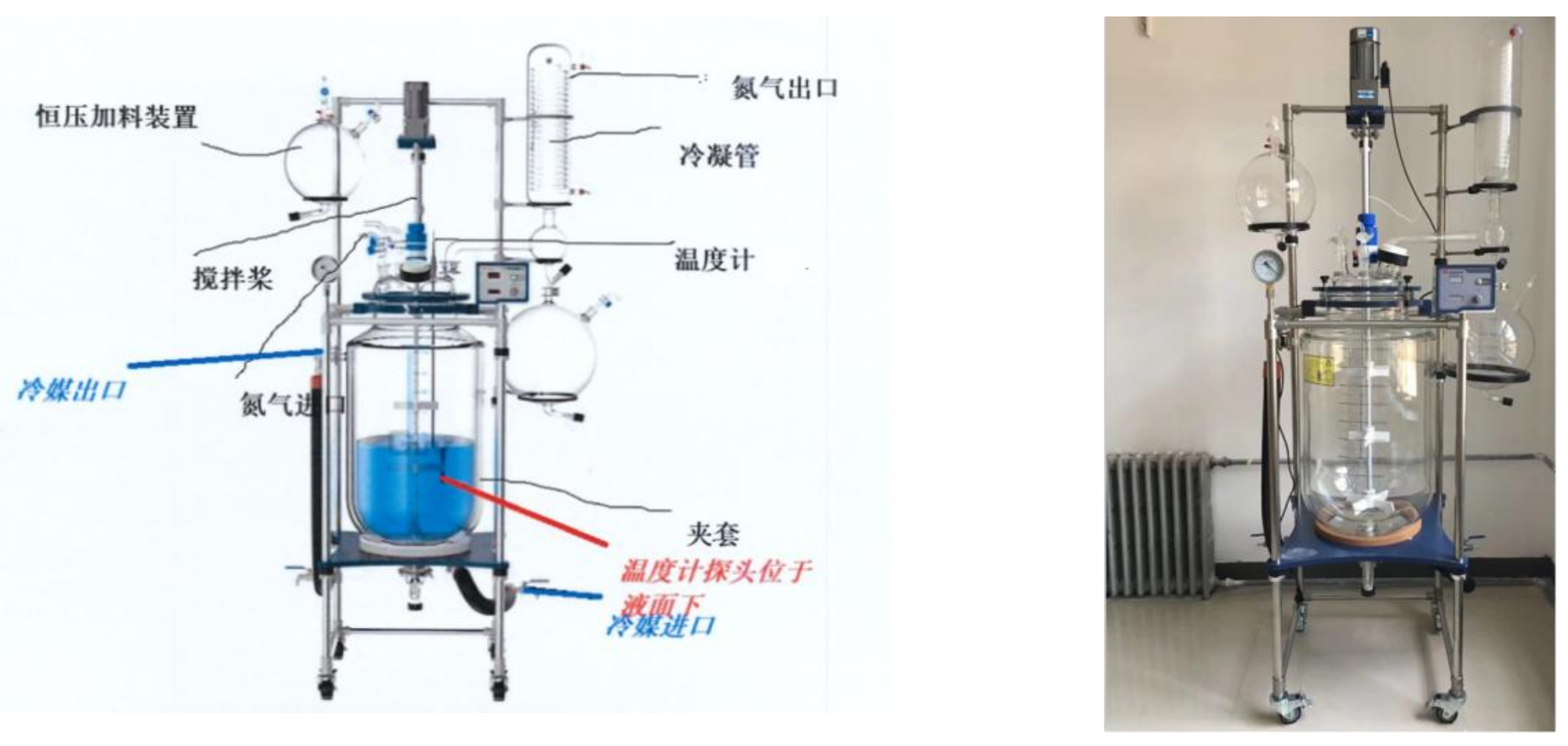

涉事公司受某医药公司委托,制备一种叫RB4259的螺环类药物分子中间体,当天进行的是第三批实验。上午9:10,研发二部负责人安排组长带着三名实验员开始准备,10点左右投料,14:00~15:00之间开始滴加双氧水,计划滴加5.1公斤,预计4个小时完成。到了16:55,一名实验员在实验室内操作,组长、另一名实验员在门口,第四名实验员在走廊玩手机,29秒后组长走进实验室,门口的实验员在旁查看,仅仅8秒后,爆炸发生了。巨大的冲击力波及走廊,走廊里的实验员自行逃离,而室内操作的实验员和进室的组长倒在现场。

随后赶到的研发二部负责人拨打了119和120,消防和医护人员迅速到场,但室内操作的实验员已经没有了生命体征,进室的组长被送到医院后挣扎了6天,还是在3月30日,因伤势过重离世。门口的实验员全身75%面积烧伤,其中40%是三度烧伤,至今还在瑞金医院治疗。走廊里的实验员面部15%面积二度烧伤,虽已出院,但这场事故留下的创伤恐怕一辈子都难以愈合。听到这里,大家可能会问,好好的实验怎么就突然爆炸了?华东理工大学的专家团队做了事故溯源实验,揭开了背后的原因。

简单来说,这场爆炸分两步,第一步反应釜里的四氢呋喃蒸发成蒸汽,加上物料总体积少,水相不足,搅拌桨没法有效混合油水两相,实验人员加双氧水时,双氧水和大量水接触,分解出大量氧气,这些氧气和四氢呋喃蒸汽混合,形成了能爆炸的混合气体,这时候实验员可能是调节阀门,也可能是碰到了反应釜,产生了静电放电,瞬间点燃气体,反应釜内先炸。第二步,第一次爆炸把反应釜炸碎了,里面的物料露出来,高温下气化,又和空气混合,遇到第一次爆炸的余火,第二次爆炸发生,物料溅到人员身上着火,还形成了流淌火,最终造成了这样的惨剧。听起来像是一连串巧合凑在一起,但调查报告里明确写着,这不是意外,而是一起一般等级的生产安全责任事故。

所有的巧合背后都是涉事公司在安全管理上的全面失守。我们先看涉事公司的安全制度,他们虽然有设备管理规程,危险化学品安全管理规程这些制度,但偏偏少了最关键的几个,安全生产教育培训制度,安全风险分级管控制度,安全检查和事故隐患排查治理制度,这就好比盖房子,少了几根承重座,垮掉是早晚的事。再看人员管理,技术部副总裁,职责里写着要组织制定安全操作规程和涉事项目的工艺规程,操作规程全是空白。研发副总监要负责安全检查、隐患治理、安全培训,结果实验过程没人监管,隐患排查更是没影的事。

还有两名新进员工,连最基本的入职三级安全教育记录都没有,就直接上岗操作危险实验。公司的安全员是个电工兼职的,没接受过专业培训,连安全管理的基本知识都不具备,这样的安全管理就是形同虚设。更让人揪心的是实验过程的管理,涉事实验没有专门的操作指导手册,只有一个简单的实验方案。实验投料量变了,从之前的放大制备改成缩量制备,却没做任何安全风险评估。3月24日的实验记录,只写了投料量两千克,没有任何过程细节,连视频记录都没有,这哪里是严谨的医药研发实验,简直是拿生命开玩笑,除了涉事公司,其他相关方也难辞其咎。

出租厂房的某绝缘材料公司和涉事公司签的安全责任书里,只规定了承租方的责任,自己该负什么责完全没写。日常管理更是流于表面。委托实验的某医药公司,虽然自己做了课题实验,提供了技术路径,但对涉事公司的实验过程安全没有任何监督,等于把风险完全转嫁了出去。事故发生后,相关责任人都受到了处理,法定代表人、副总经理被行政处罚,研发副总监被追究刑事责任。涉事公司和出租厂房的公司也面临行政处罚,可再多的处罚也换不回逝去的生命,也弥补不了伤者和家属的痛苦。

这场事故不是个例,近年来实验室安全事故屡见不鲜,2023年某高校实验室反应釜爆炸,造成一名研究生死亡。2024年某化工企业实验室有毒气体泄漏,导致三人中毒住院,这些事故背后都有着和324事故相似的问题,制度不健全,培训不到位,风险不评估,监管不落实,实验室是科技创新的摇篮,但绝不能成为安全事故的温床,对于企业来说,该怎么做才能守住安全底线。

第一,制度要全,法律法规要求的安全生产管理制度一个都不能少,而且不能只挂在墙上,要真正落实到每个环节,每个人,像涉事公司缺的那几个关键制度必须赶紧补上,还要定期修订更新,让制度能跟上实验项目的变化。

第二,培训要实,新员工入职三级安全教育必须合格才能上岗。老员工要定期复训,尤其是涉及新实验新材料时必须做专项培训,不能再搞老带新这种敷衍的模式,要让每个实验员都清楚风险点在哪里,遇到问题该怎么处理。

第三,风险要轻,每个实验项目不管是放大还是缩量,都要做全面的安全风险评估。特别是涉及危险化学品高温高压的反应,必须找专业机构论证,制定应急处置方案,实验过程要有详细记录,视频监控要全覆盖,出了问题能追溯,能复盘。

第四,监管要严,企业要配专职安全员,而且必须是经过专业培训,具备资质的人员。管理层要定期带队检查,不能只走过场,发现隐患要立即整改,整改不到位就停工,决不能抱有侥幸心理。对于我们每个人来说,不管是实验室工作人员还是企业管理者,都要记住,安全不是口号,是底线,是生命红线。实验台上的每一瓶试剂,每一个仪器都可能隐藏着风险,操作时的每一个疏忽,每一次侥幸都可能酿成大祸。上海324事故已经过去几个月了,在那声爆炸应该永远回响在我们耳边。

提醒我们,科技创新要敢闯敢试,但安全底线绝不能突破,希望所有企业都能从这场事故中吸取教训,把安全真正放在心上,抓在手上,让实验室成为孕育成果的沃土,而不是吞噬生命的陷阱。也希望每个实验人员都能平平安安上班,高高兴兴回家,让这样的悲剧不再重演。

特别声明:本公众号部分内容转载于网络平台,仅供学习与交流,非商业用途!对文中观点判断均保持中立,版权归原作者所有,如有报道错误或侵权,请尽快私信联系我们,我们会立即做出修正!

诚创科技——时间沉淀、鉴证品质

咨询电话:025-52104357

售后电话:025-85099655

传真:025-52101956

邮箱:layout@njcct.net

地址:南京市江宁区通联路9号联东U谷二期23号